|

|

|

|

||||

|

|

|

Антон

Семёнович Макаренко Педагогическая

поэма |

|

|

||

|

|

«Педагогическая поэма»: Педагогика; Москва; 1981 ISBN 1154 |

Советуем

также прочитать: |

|

|||

|

|

Оглавление 1. Разговор с завгубнаробразом 2. Бесславное начало колонии имени Горького 3. Характеристика первичных потребностей 4. Операции внутреннего характера 5. Дела государственного значения 9. «Есть ещё лыцари на Украине» 12. Братченко и райпродкомиссар 7. Триста семьдесят третий бис |

|

||||

|

|

Аннотация (советская)

«Педагогическая поэма» — широко известное и наиболее значительное произведение советского педагога и писателя А.С. Макаренко. В ней рассказывается о перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей в детской трудовой колонии, создателем и руководителем которой в 20‑е годы был автор. Книга адресована широкому кругу читателей. P.S. Перед помещением в Сеть этой книги в |

|

||||

|

|

(1988-1939) |

Антон Семёнович Макаренко Педагогическая поэма |

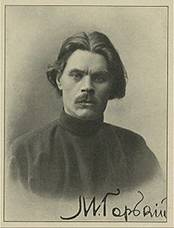

(1868-1936) |

|

||

|

|

С преданностью и

любовью нашему шефу, другу и учителю М а к с и м у Г о р ь к о м у ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Разговор с завгубнаробразом

В сентябре 1920 года заведующий

губнаробразом вызвал меня к себе и сказал: — Вот что, брат, я слышал, ты там

ругаешься сильно… вот что твоей трудовой школе дали это самое… губсовнархоз… — Да как же не ругаться? Тут не

только заругаешься — взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно!

Разве это похоже на школу? — Да… Для тебя бы это самое:

построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в

зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги,

саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого

вот… огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навыпуск! — У меня как раз не навыпуск. — Ну, у тебя не навыпуск…

Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих

самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят.

Мне говорят: это ваше дело, наробразовское… Ну? — А что — «ну»? — Да вот это самое: никто не хочет,

кому ни говорю — руками и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик,

книжечки… Очки вон надел… Я рассмеялся: — Смотрите, уже и очки помешали! — Я ж и говорю, вам бы всё читать, а

если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек.

Интеллигенты! Завгубнаробразом сердито покалывал меня

маленькими чёрными глазами и из‑под ницшевских усов изрыгал хулу на всю

нашу педагогическую братию. Но ведь он был не прав, этот завгубнаробразом. — Вот послушайте меня… — Ну, что «послушайте»? Ну, что ты

можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое… как в Америке! Я

недавно по этому случаю книжонку прочитал, — подсунули. Реформаторы… или

как там, стой! Ага! Реформаториумы. Ну, так этого у нас ещё нет.

(Реформаториумы — учреждения для перевоспитания несовершеннолетних

правонарушителей в некоторых кап. странах; детские тюрьмы). — Нет, вы послушайте меня. — Ну, слушаю. — Ведь и до революции с этими

босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников… — Это не то, знаешь… До революции

это не то. — Правильно. Значит, нужно нового

человека по‑новому делать. — По‑новому, это ты верно. — А никто не знает — как. — И ты не знаешь? — И я не знаю. — А вот у меня это самое… есть такие

в губнаробразе, которые знают… — А за дело браться не хотят. — Не хотят, сволочи, это ты верно. — А если я возьмусь, так они меня со

света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так. — Скажут стервы, это ты верно. — А вы им поверите, а не мне. — Не поверю им, скажу: было б самим

браться! — Ну а если я и в самом деле

напутаю? Завгубнаробразом стукнул кулаком по

столу: — Да что ты мне: напутаю, напутаю!

Ну, и напутаешь! Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а

нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое… не какая‑нибудь

там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… Нам

нужен такой человек вот… наш человек! Ты его сделай. Всё равно, всем учиться

нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и

хорошо. — А место есть? Здания всё-таки

нужны. — Есть, брат. Шикарное место. Как

раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко — вёрст шесть.

Хорошо там: лес, поле, коров разведёшь… — А люди? — А людей я тебе сейчас из кармана

выну. Может, тебе ещё и автомобиль дать? — Деньги?.. — Деньги есть. Вот получи. Он из ящика стола достал пачку. — Сто пятьдесят миллионов. Это тебе

на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна… — И на коров? — С коровами подождёшь, там стёкол

нет. А на год смету составишь. — Неловко так, посмотреть бы не

мешало раньше. — Я уже смотрел… что ж, ты лучше

меня увидишь? Поезжай — и всё. — Ну, добре, — сказал я с

облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для

меня не было. — Вот это молодец! — сказал

завгубнаробразом. — Действуй! Дело святое! |

|

||||

|

|

2. Бесславное начало колонии имени Горького

В шести километрах от Полтавы на песчаных

холмах — гектаров двести соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков,

скучно поблёскивающий чистеньким булыжником. В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном

из её углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок,

составляющих все вместе правильный четырёхугольник. Это и есть новая колония

для правонарушителей. Песчаная площадка двора спускается в

широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу

которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе

ряд старых берёз, ещё две‑три соломенные крыши. Вот и всё. До революции здесь была колония

малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя

очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в

истрёпанных журналах‑дневниках, главными педагогами в колонии были

дядьки, вероятно, отставные унтер‑офицеры, на обязанности которых было

следить за каждым шагом воспитанников, как во время работы, так и во время

отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей‑крестьян

можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью.

Внешним её выражением был такой простой снаряд, как палка. Материальные следы старой колонии были

ещё незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в

собственные хранилища, называемые каморами и клунями, всё то, что могло быть

выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким

добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было

ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где‑то

вновь насажен, стёкла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не

высажены гневным топором, а по‑хозяйски сняты с петель, печи разобраны

по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на

месте. — Почему шкаф остался? —

спросил я соседа, Луку Семёновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на

новых хозяев. — Так что, значится, можно сказать,

что шкафчик етой нашим людям без надобности. Разобрать его, — сами ж

видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по

высокости, и поперёк себя тоже… В сараях по углам было свалено много

всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось

возвратить кое‑какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это

были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах

державшихся, конь — мерин, когда‑то бывший киргизом, — в возрасте

тридцати лет и медный колокол. В колонии я уже застал завхоза Калину

Ивановича. Он встретил меня вопросом: — Вы будете заведующий

педагогической частью? Скоро я установил, что Калина Иванович

выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не

признавал. В его словаре было много украинских слов, и "г" он

произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему‑то

так нажимал на литературное великорусское "г", что у него

получалось, пожалуй, даже чересчур сильно. — Вы будете заведующий

педакокической частью? — Почему? Я заведующий колонией… — Нет, — сказал он, вынув изо

рта трубку, — вы будете заведующий педакокической частью, а я — заведующий

хозяйственной частью. Представьте себе врубелевского «Пана»,

совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами.

Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по‑архиерейски. В зубы дайте ему

трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно

сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии.

За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его

были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб‑гвардии Кексгольмского

её величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города

Миргорода во время наступления немцев. Калина Иванович сделался первым объектом

моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него

самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев,

большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но

его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и

подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической

энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого

разговора: — Как же так, товарищ Сердюк, не

может быть без заведующего колония? Кто‑нибудь должен отвечать за всё. Калина Иванович снова вынул трубку и

вежливо склонился к моему лицу: — Так вы желаете быть заведующим

колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся? — Нет, это не обязательно. Давайте,

я вам буду подчиняться. — Я педакокике не обучался, что не

моё, то не моё. Вы ещё молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на

побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для

этого ж я ещё малограмотный, да и зачем это мне?.. Калина Иванович неблагосклонно отошёл от

меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришёл в мою комнату

уже в полной печали. — Я вам здесь поставив столик и

кроватку, какие нашлись… — Спасибо. — Я думав, думав, как нам быть с

этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим

колонией, а я вам буду как бы подчиняться. — Помиримся, Калина Иванович. — Я так тоже думаю, что помиримся.

Не святые горщки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек

грамотный, будете как бы заведующим. Мы приступили к работе. При помощи

«дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович

взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам

соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в

час. Начался организационный период. Для организационного периода была

поставлена вполне уместная задача — концентрация материальных ценностей,

необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с

Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович

ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ,

а я никак не мог помириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший

киргиз. В течение двух месяцев нам удалось при

помощи деревенских специалистов кое‑как привести в порядок одну из

казарм бывшей колонии: вставили стёкла, поправили печи, навесили новые двери.

В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное

достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто

пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло

«сконцентрировать». Сравнив всё это с моими идеалами в

области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз

больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие

этого я принуждён был объявить организационный период законченным. Калина Иванович

согласился с моей точкой зрения: — Что ж ты соберёшь, когда они,

паразиты, зажигалки делають? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как

хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромець… — Илья Муромец? — Ну да. Был такой — Илья Муромець…

может ты чув… так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что

он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил. — Ну что же, будем как Илья Муромец,

это ещё не так плохо. А где же Соловей‑разбойник? — Соловьёв‑разбойников, брат,

сколько хочешь… Прибыли в колонию две воспитательницы:

Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я

дошёл было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию

нового человека в нашем лесу — все боялись «босяков», и никто не верил, что

наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской

школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлось два живых человека. Я

был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние»

счастливо дополнит нашу систему сил. Лидия Петровна была очень молода —

девочка. Она недавно окончила гимназию и ещё не остыла от материнской заботы.

Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение: — Зачем тебе эта девчонка? Она же

ничего не знает. — Да именно такую и искал. Видите

ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая

Лидочка — чистейшее существо, я рассчитываю на неё, вроде как на прививку. — Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо… Зато Екатерина Григорьевна была матёрый

педагогический волк. Она не на много раньше Лидочки родилась, но Лидочка

прислонялась к её плечу, как ребёнок к матери. У Екатерины Григорьевны на

серьёзном красивом лице прямились почти мужские чёрные брови. Она умела

носить с подчёркнутой опрятностью каким‑то чудом сохранившиеся платья,

и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею: — С такой женщиной нужно очень

осторожно поступать… Итак, всё было готово. Четвёртого декабря в колонию прибыли

первые шесть воспитанников и предъявили мне какой‑то сказочный пакет с

пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по

восемнадцати лет, были присланы за вооружённый квартирный грабёж, а двое были

помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты:

галифе, щегольские сапоги. Причёски их были последней моды. Это вовсе не были

беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд

и Таранец. Мы их встретили приветливо. У нас с утра

готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в

спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы;

скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь

собрались все участники нарождающейся колонии. Пришёл и Калина Иванович, по

случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зелёного

бархата. Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о

том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти всё вперёд и вперёд.

Воспитанники мою речь слушали плохо, перешёптывались, с ехидными улыбками и

презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки — «дачки»,

покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В

середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому‑то из товарищей: — Через тебя влипли в эту бузу! Остаток дня мы посвятили планированию

дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои

предложения — только бы скорее от меня отделаться. А наутро пришла ко мне взволнованная

Лидия Петровна и сказала: — Я не знаю, как с ними разговаривать…

Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой — с причёской,

надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень

тесные сапоги!» В первые дни они нас даже не оскорбляли,

просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и

возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному

соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом

губрозыска за совершённое ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана

этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех

спрашивать: — Да что же это такое? Как же это

так? пошёл и убил?.. Екатерина Григорьевна, серьёзно улыбаясь, хмурила брови: — Не знаю, Антон Семёнович,

серьёзно, не знаю… Может быть, нужно просто уехать… Я не знаю, какой тон

здесь возможен… Пустынный лес, окружавший нашу колонию,

пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в

качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не

только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, — всё это, правду

говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту. Длинными зимними вечерами в колонии было

жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна — в спальне,

другая — в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы»

— изобретение времён Кия, Щека и Хорива. В моей лампочке верхняя часть стекла

была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович,

закуривая свою трубку, пользовался часто огнём моей лампы, просовывал для

этого в стекло половину газеты. В тот год рано начались снежные вьюги, и

весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было

некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал: — Дорожки расчистить можно, но

только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападёт.

Понимаете? Он мило улыбнулся и отошёл к товарищу,

забыв о моём существовании. Задоров был из интеллигентной семьи — это

было видно сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той молодой

холёностью, какая бывает только у хорошо кормлёных детей. Волохов был другого

порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза — всё

это с особенной мясистой подвижностью, — лицо бандита. Волохов всегда

держал руки в карманах галифе, и теперь он подошёл ко мне в такой позе: — Ну, сказали ж вам… Я вышел из спальни, обратив своей гнев в

какой‑то тяжёлый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а

окаменевший гнев требовал движения. Я зашёл к Калине Ивановичу: — Пойдём снег чистить. — Что ты! Что ж, я сюда чернобором

наймался? А эти что? — кивнул он на спальни. — Соловьи‑разбойники? — Не хотят. — Ах, паразиты! Ну, пойдём! Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали

первую дорожку, когда на неё вышли Волохов и Таранец, направляясь, как

всегда, в город. — Вот хорошо! — сказал весело

Таранец. — Давно бы так, — поддержал

Волохов. Калина Иванович загородил им дорогу: — То есть как это — «хорошо»? Ты,

сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь

ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой… Калина Иванович замахнулся лопатой, но

через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка — в другую

сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и

издали слышать, как они ему крикнули: — Придётся самому за лопатой

полазить! Со смехом они ушли в город. — Уеду отсюда к чёртовой матери!

Чтоб я тут работал! — сказал Калина Иванович и ушёл в свою квартиру,

бросив лопату в сугробе. Жизнь наша сделалась печальной и жуткой.

На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали: — Рятуйте!.. Ограбленные селяне приходили к нам и

трагическими голосами просили помощи. Я выпросил у завгубнаробразом наган для

защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я ещё не

терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками. Первые месяцы нашей колонии для меня и

моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного

напряжения, — они были ещё и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не

прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года. Это было время Врангеля и польской войны.

Врангель где‑то близко, возле Новомиргорода, совсем недалеко от нас, в

Черкассах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие

находились в блакитно‑жёлтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев

голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали

педагогические книги. У меня главным результатом этого чтения

была крепкая и почему‑то вдруг основательная уверенность, что в моих

руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из

всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не

понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я всё равно

не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие. (В

«Педагогической поэме» Всем своим существом я чувствовал, что

мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония всё

больше и больше принимала характер «малины» — воровского притона, в отношениях

воспитанников к воспитателям всё больше определялся тон постоянного

издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать

похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в

столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у

кого есть добра: — Всегда, знаете, может пригодиться…

в трудную минуту. Они решительно отказывались пойти

нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную

крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом: — На наш век хватит! Калина Иванович рассыпал миллионы искр из

своей трубки и разводил руками: — Что ты им скажешь, паразитам?

Видишь, какие алегантские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки

ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов… И вот свершилось: я не удержался на

педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить

дров для кухни. Услышал обычный задорно‑весёлый ответ: — Иди сам наруби, много вас тут! Это впервые ко мне обратились на «ты». В состоянии гнева и обиды, доведённый до

отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и

ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился

на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил

третий раз. Я вдруг увидел, что он страшно испугался.

Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял её и

снова надел. Я, вероятно, ещё бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал: — Простите, Антон Семёнович… Мой гнев был настолько дик и неумерен,

что я чувствовал: скажи кто‑нибудь слово против меня — я брошусь на

всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в

руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих

кроватей, Бурун что‑то спешил поправить в костюме. Я обернулся к ним и постучал кочергой по

спинке кровати: — Или всем немедленно отправляться в

лес, на работу, или убираться из колонии к чёртовой матери! И вышел из спальни. Пройдя к сараю, в котором находились наши

инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали

топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес —

не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили всё,

что им полагалось. Всё равно. Я был готов на всё, я решил, что даром свою

жизнь не отдам. У меня в кармане был ещё и револьвер. Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал

меня и в страшном волнении зашептал: — Что такое? Скажите на милость,

чего это они такие добрые? Я рассеяно глянул в голубые очи Пана и

сказал: — Скверно, брат, дело… Первый раз в

жизни ударил человека. — Ох ты, лышенько! — ахнул

Калина Иванович. — А если они жаловаться будут? — Ну, это ещё не беда… К моему удивлению, всё прошло прекрасно.

Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в

общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными

шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали своё дело. В перерыве мы смущённо закурили из моего

запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился

смехом: — А здорово! Ха‑ха‑ха‑ха!.. Приятно было видеть его смеющуюся румяную

рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой: — Что — здорово? Работа? — Работа само собой. Нет, а вот как

вы меня съездили! Задоров был большой и сильный юноша, и

смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть

такого богатыря. Он залился смехом и, продолжая хохотать,

взял топор и направился к дереву: — История, ха‑ха‑ха!.. Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками,

но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал всё же неловко, но уже

решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов

ухмыльнулся, но Задоров подошёл ко мне с самой серьёзной рожей: — Мы не такие плохие, Антон Семёнович!

Будет всё хорошо. Мы понимаем… |

|

||||

|

|

3. Характеристика первичных потребностей

На другой день я сказал воспитанникам: — В спальне должно быть чисто! У вас

должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего

разрешения. Кто уйдёт без отпуска, пусть не возвращается — не приму. — Ого! — сказал Волохов. —

А может быть, можно полегче? — Выбирайте, ребята, что вам нужнее.

Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится,

расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет

соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет. Задоров протянул мне руку. — По рукам — правильно! Ты, Волохов,

молчи. Ты ещё глупый в этих делах. Нам всё равно здесь пересидеть нужно, не в

допр же идти. — А что, и в школу ходить

обязательно? — спросил Волохов. — Обязательно. — А если я не хочу учиться?.. На что

мне?.. — В школу обязательно. Хочешь ты или

не хочешь, всё равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо

учиться — умнеть. Волохов шутливо завертел головой и

сказал, повторяя слова какого‑то украинского анекдота: — От ускочыв, так ускочыв! В области дисциплины случай с Задоровым

был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями

совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность,

всю юридическую законность этого случая, но в то же время я видел, что

чистота моих педагогических рук — дело второстепенное в сравнении со стоящей

передо мной задачей. Я твёрдо решил, что буду диктатором, если другим методом

не овладею. Через некоторое время у меня было серьёзное столкновение с

Волоховым, который будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать

после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал: — Не выводи меня из себя. Убери! — А то что? Морду набьёте? Права не

имеете!.. Я взял его за воротник, приблизил к себе

и зашипел в лицо совершенно искренно: — Слушай! Последний раз

предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в

допр, это не твоё дело! Волохов вырвался из моих рук и сказал со

слезами: — Из‑за такого пустяка в допр

нечего садиться. Уберу, чёрт с вами! Я на него загремел: — Как ты разговариваешь? — Да как же с вами разговаривать? Да

ну вас к..! — Что? Выругайся… Он вдруг засмеялся и махнул рукой. — Вот человек, смотри ты… Уберу,

уберу, не кричите! Нужно, однако, заметить, что я ни одной

минуты не считал, что нашёл в насилии какое‑то всесильное

педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому

Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего

сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия

Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала: — Так вы уже нашли метод? Как в

бурсе, да? (Бурса — общежитие при духовных семинариях и училищах, синоним

сурового режима и грубых нравов с применением телесных наказаний (ZT.

Помяловский Николай Герасимович М.1951. Очерки бурсы)). — Отстаньте, Лидочка! — Нет, вы скажите, будем бить морду?

И мне можно? Или только вам? — Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас

я ещё сам не знаю. Вы подождите немного. — Ну хорошо, подожду. Екатерина Григорьевна несколько дней

хмурила брови и разговаривала со мной официально‑приветливо. Только

дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьёзно: — Ну, как вы себя чувствуете? — Всё равно. Прекрасно себя чувствую. — А вы знаете, что в этой истории

самое печальное? — Самое печальное? — Да. Самое неприятное то, что ведь

ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы

влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к

рабству? Я подумал немного и сказал Екатерине

Григорьевне: — Нет, тут не в рабстве дело. Тут

как‑то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня,

он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся

и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только

гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить,

мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много

важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошёл на опасный для себя, но

человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, всё-таки

нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них.

Всё-таки они люди. Это важное обстоятельство. — Может быть, — задумалась

Екатерина Григорьевна. Но задумываться нам было некогда. Через

неделю, в феврале 1921, я привёз на мебельной линейке полтора десятка

настоящих беспризорных и по‑настоящему оборванных ребят. С ними

пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое‑как одеть, вылечить чесотку.

К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень

запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской

мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление

очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было. Прибавилось в колонии и воспитателей. К

марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и

Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою

значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и

посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как

разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых. Интерес колонистов к имуществу Осиповых

был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что всё это

великолепное переселение может получить обратное движение к городским

базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько

разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка — очень добрая,

разговорчивая и глупая. Её имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло

из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и ещё с чем‑то,

много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались

глазами наших воспитанников разные ценные вещи. Экономка с большим старушечьим вкусом и

уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие

вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой

назначенным для такого дела, и как‑то очень быстро сдружилась с двумя‑тремя

ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и

ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать

экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего

её назначили. В колонии не нужно было никакой экономки.

Мы были невероятно бедны. кроме нескольких квартир, в которых поселился

персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну

большую спальню с двумя унтермарковскими печами. В этой комнате стояло

тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали.

Другая большая спальня и столовая, две классные комнаты и канцелярия ожидали

ремонта в будущем. Постельного белья у нас было полторы смены, всякого иного

белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно

в разных просьбах, обращённых к наробразу и к другим учреждениям. Завгубнаробразом, так решительно

открывавший колонию, уехал куда‑то на новую работу, его преемник

колонией мало интересовался — были у него дела поважнее. Атмосфера в наробразе меньше всего

соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз

представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих

людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не

комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то

туалетные, то ломберные, когда‑то чёрные, когда‑то красные,

окружённые такими же стульями, эти столики изображали различные секции, о чём

свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика.

Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная

величина — человек — оказывался в существе своём не столько заведующим

секцией, сколько счётоводом в губраспреде. Если за каким‑нибудь

столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех

сторон и набрасывались на неё. Беседа в этом случае заключалась в выяснении

того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или

нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а

если всё-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком

в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих

вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью

исчезал. Наши неопытные шаги вокруг столиков не

привели, естественно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой

двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение.

Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование

«клифт», кое‑как прикрывали человеческую кожу; очень редко под клифтами

оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к

нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы; колка дров, работа

на кухне, в прачечной делали своё, хотя и педагогическое, но для одежды

разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так

одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в

«Русалке». На ногах у очень немногих колонистов были

ботинки, большинство же обвёртывало ноги портянками и завязывало верёвками.

Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы. Пища наша называлась кондёром. Другая

пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания:

были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных,

нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряжённой

дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим

жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на

санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого,

разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб

начинали привозить в большем размере. Через месяц‑другой нас постигало

дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных

смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной

дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы

начинали получать даже мясо, копчёности и конфеты, но тем печальнее

становилось наше житьё, когда обнаруживалось, что никакого права на эту

роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные

интеллектуально. Иногда нам удавалось совершать вылазки из

сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком, или

в опродкомарм Первой запасной, или в отдел снабжения какого‑нибудь

подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную

партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне. Для вылазки необходимо было вооружиться

бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение: «Колония малолетних преступников просит

отпустить для питания воспитанников сто пудов муки». В самой колонии мы никогда не употребляли

таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то

время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее

название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного

ведомства. Со своей бумажкой я помещался где‑нибудь

в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери это входило

множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог

заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к

начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку. Начальство в продовольственных ведомствах

очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не

всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к

просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние

преступники» было довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство

взирало на нас строго и говорило: — Так вы чего сюда пришли?

Обращайтесь в свой наробраз. Чаще бывало так, — начальство

задумывалось и произносило: — Кто вас снабжает? Тюремное

ведомство? — Нет, видите ли, тюремное ведомство

нас не снабжает, потому что это же дети… — А кто же вас снабжает? — До сих пор, видите ли, не

выяснено… — Как это — «не выяснено»?..

Странно! Начальство что‑то записывало в

блокнот и предлагало прийти через неделю. В таком случае дайте пока хоть двадцать

пудов. — Двадцать я не дам, получите пока

пять пудов, а я потом выясню. Пяти пудов было мало, да и завязавшийся

разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких

выяснений, само собой, не ожидалось. Единственно приемлемым для колонии имени

М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чём не

расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать». В этом случае я сломя голову летел в

колонию: — Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто

пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там… Калина Иванович радостно склонялся над

бумажкой: — Сто пудов? Скажи ж ты! А откедова

ж такое? — Разве не видишь? Губпродком

отдела… — Кто их разберёт!.. Та нам всё

равно: хоть чёрт, хоть бис, абы яйца нис, хе‑хе‑хе!.. Первичная потребность у человека — пища.

Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши

воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их

морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита

колонистам удавалось удовлетворять при помощи честных способов. Одним из основных видов частной пищевой

промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым лёгким

способом было опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырёхгранной

пирамиды), которые на недалёкой речке и на нашем озере устанавливались

местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая

сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но

нашёлся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило. Это был Таранец. Ему было шестнадцать

лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен,

прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать

коллективные интересы. Он украл не реке несколько ятерей и притащил их в

колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим

скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и нашим охотникам

очень редко удавалось что‑нибудь поймать. Но через некоторое время у

Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые

им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей

рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим

кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг

и меня. Он принёс в мою комнату тарелку жареной

рыбы. — Это вам рыба. — Вижу, только я не возьму. — Почему? — Потому что неправильно. Рыбу нужно

давать колонистам. — С какой стати? — покраснел

Таранец от обиды. — С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на

речке, а давать всем? — Ну и забирай свою рыбу: я ничего

не доставал и не мок. — Так это мы вам в подарок… — Нет, я не согласен, мне всё это не

нравится. И неправильно. — В чём же тут неправильность? — А в том: ятерей ведь ты не купил.

Ятеря подарены? — Подарены. — Кому? Тебе? Или всей колонии? — Почему — «всей колонии»? Мне… — А я так думаю, что и мне и всем. А

сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки —

чьё масло? Общее. А дрова, а печь, а вёдра? Ну, что ты скажешь? А я вот

отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное — не по‑товарищески.

Мало ли что — твои янтеря! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут. — Ну, хорошо, — сказал

Таранец, — хай будет так. А рыбу вы всё-таки возьмите. Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля

сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню. Вторым способом частного добывания пищи

были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша —

киргиза — и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним

увязывались два‑три колониста, у которых к тому времени начинала

ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине

Ивановичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из

города сытыми и товарищам привозили кое‑что. Не было случая, чтобы кто‑нибудь

на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тётка

дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным

подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести

моё недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи,

представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было

морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары

подметок. В нашей умопомрачительной бедности была и

одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были

голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали,

довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У

меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда

вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенным,

аккуратными, приглаженными платьями. |

|

||||

|

|

4. Операции внутреннего характера

В феврале у меня из ящика пропала целая

пачка денег — приблизительно моё шестимесячное жалованье. В моей комнате в то время помещались и

канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своём

лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без

всяких следов взлома. Вечером я рассказал об этом ребятам и

просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно

было обвинить в растрате. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на

тёмном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд — маленький, юркий

юноша. — Мы знаем, кто взял деньги, —

прошептал Таранец, — только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где

спрятаны. А если объявим, он подорвёт (убежит) и деньги унесёт. — Кто взял? — Да тут один… Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо

не вполне одобряя его политику. Он пробурчал: — Бубну ему нужно выбить… Чего мы

здесь разговариваем? — А кто выбьет? — обернулся к

нему Таранец. — Ты выбьешь? Он тебя так возьмёт в работу… — Вы мне скажите, кто взял деньги. Я

с ним поговорю, — предложил я. — Нет, так нельзя. Таранец настаивал на конспирации. Я пожал

плечами: — Ну, как хотите. Ушёл спать. Утром в конюшне Гуд нашёл деньги. Их кто‑то

бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд,

дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обоих руках у него были скомканные

в беспорядке кредитки. Гуд от радости танцевал по колонии, все

ребята просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец

ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их

действиях после нашего разговора. Через два дня кто‑то сбил замок в

погребе и утащил несколько фунтов сала — всё наше жировое богатство. Утащил и

замок. Ещё через день вырвали окно в кладовой — пропали конфеты,

заготовленные к празднику Февральской революции, и несколько банок колёсной

мази, которой мы дорожили как валютой. Калина Иванович даже похудел за эти дни;

он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза

махоркой и уговаривал: — Вы ж только посудите! Всё ж для

вас, сукины сыны, у себя ж крадёте, паразиты! Таранец знал больше всех, но держался

уклончиво, в его расчёты почему‑то не входило раскрывать это дело.

Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно

спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что

обокрадены именно они. В спальне я гневно кричал: — Вы кто такие? Вы люди или… — Мы урки, — послышалось с

какой‑то дальней «дачки». — Уркаганы! — Врёте! Какие вы уркаганы! Вы самые

настоящие сявки, у себя крадёте. Вот теперь сидите без сала, ну и чёрт с

вами! На праздниках — без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так! — Так что мы можем сделать, Антон

Семёнович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем. Я, впрочем, с самого начала понимал, что

мои разговоры лишние. Крал кто‑то из старших, которых все боялись. На другой день я с двумя ребятами поехал

хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили.

Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По

вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в

колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено. Я даже обрадовался этому обстоятельству.

Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех

с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все

ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое

впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует? Ещё через несколько дней из конюшни

пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по

хутору, просить на первое время. Кражи происходили уже ежедневно. Утром

обнаруживалось, что в том или ином месте чего‑то не хватает: топора,

пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не

спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух‑трёх ночей,

конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так

перепугался, что я больше об этом с ним не говорил. Из ребят я подозревал многих, в том числе

и Гуда, и Таранца. Никаких доказательств у меня всё же не было, и свои

подозрения я принуждён был держать в секрете. Задоров раскатисто смеялся и шутил: — А вы думали как, Антон Семёнович,

трудовая колония, трудись и трудись — и никакого удовольствия? Подождите, ещё

не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете? — Посажу в тюрьму. — Ну, это ещё ничего. Я думал, бить

будете. Как‑то ночью он вышел во двор

одетый. — Похожу с вами. — Смотри, как бы воры на тебя не

взъелись. — Нет, они же знают, что вы сегодня

сторожите, всё равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого? — А ведь признайся, Задоров, что ты

их боишься? — Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так

не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семёнович, как‑то

не годится выдавать. — Так ведь вас же обкрадывают. — Ну, чего ж там меня? Ничего тут

моего нет. — Да ведь вы здесь живёте. — Какая там жизнь, Антон Семёнович!

Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьётесь.

Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших

сторожей и дайте им винтовки. — Нет, сторожей не найму и винтовок

не дам. — А почему? — поразился

Задоров. — Сторожам нужно платить, мы и так

бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами. Мысль о том, что нужно нанять сторожей,

высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая

дискуссия. Антон Братченко, лучший представитель

второй партии колонистов, доказывал: — Когда сторож стоит, никто красть и

не пойдёт, а если и пойдёт, можно ему в это самое место заряд соли всыпать.

Как походит посолённый с месяц, больше не полезет. Ему возражал Костя Ветковский, красивый

мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по

подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли,

главные принадлежали взрослым. Сам Костя — это было установлено в его деле —

никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной

операции. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и

тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко

уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах

политических. Костя доказывал: — Антон Семёнович прав. Нельзя

сторожей! Сейчас мы ещё не понимаем, а скоро поймём все, что в колонии красть

нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнём сторожить.

Правда, Бурун? — неожиданно он обратился к Буруну. — А что ж, сторожить, так

сторожить, — сказал Бурун. В феврале наша экономка прекратила своё

служение колонии, я добился её перевода в какую‑то больницу. В один из

воскресных дней к её крыльцу подали Малыша, и все её приятели и участники

философских чаёв деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и

саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего

богатства, со скоростью всё тех же двух километров в час выехала навстречу

новой жизни. Малыш возвратился поздно, но возвратилась

с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была

начисто ограблена. Приятели и её помощники не все сундучки, саквояжики и

мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места, — грабёж был

наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы

произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что

всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом,

просто под кроватями и за шкафами были найдены все сокровища экономки.

Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей,

много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие‑то вазочки,

браслет, серьги и ещё много всякой мелочи. Старушка плакала в моей комнате, а

комната постепенно наполнялась арестованными — её бывшими приятелями и

сочувствующими. Ребята сначала запирались, но я на них

прикрикнул и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными

грабителями. Они ограничились кое‑какими сувенирами вроде чайной

салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всём этом

происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих, и прежде всего меня.

Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серъёзен,

сдержанно‑приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом

учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал

целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в

колонии — дело его рук. Наконец‑то дорвался до настоящего

зла! Я привёл Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии. В спальне, на кроватях и столах,

расположились оборванные чёрные судьи. Пятилейная лампочка освещала

взволнованные лицо колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного,

неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак‑Кинлея, президента

Соединенных Штатов Америки. В негодующих и сильных тонах я описал

ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в

этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так

любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она

просила помощи, — это значит действительно ничего человеческого в себе

не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать

себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их

последнюю тряпку. Либо моя речь произвела сильное

впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились

дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну: — А что? А что ты скажешь? Тебя

нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и

деньги взял у Антона Семёновича. Бурун вдруг запротестовал: — Деньги у Антона Семёновича? А ну,

докажи! — И докажу. — Докажи! — А что, не взял? Не ты? — А что, я? — Конечно, ты. — Я взял деньги у Антона Семёновича!

А кто это докажет? Раздался сзади голос Таранца: — Я докажу. Бурун опешил. Повернулся в сторону

Таранца, что‑то хотел сказать, потом махнул рукой: — Ну что же, пускай и я. Так я же

отдал? Ребята на это ответили неожиданным

смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он

вышел вперёд. — Только выгонять его не надо. Мало

чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько — это действительно следует. Все примолкли. Бурун медленно повёл

взглядом по рябому лицу Таранца. — Далеко тебе до моей морды. Чего ты

стараешься? Всё равно завколом не будешь. Антон набьёт морду, если нужно, а

тебе какое дело? Ветковский сорвался с места: — Как — «какое дело»? Хлопцы, наше

это дело или не наше? — Наше! — закричали

хлопцы. — Мы тебе сами морду набьём получше Антона! Кто‑то уже бросился к Буруну.

Братченко размахивал кулаками у самой физиономии Буруна и вопил: — Пороть тебя нужно, пороть! Задоров шепнул мне на ухо: — Возьмите его куда‑нибудь, а

то бить будут. Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров

отшвырнул двух‑трёх. Насилу прекратили шум. — Пусть говорит Бурун! Пускай

скажет! — крикнул Братченко. Бурун опустил голову. — Нечего говорить. Вы все правы.

Отпустите меня с Антоном Семёновичем, — пусть накажет, как знает. Тишина. Я двинулся к дверям, боясь

расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краёв. Колонисты

шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну. Через тёмный двор в снежных окопах мы

прошли молча: я — впереди, он — за мной. У меня на душе было отвратительно. Бурун

казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не

знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке,

значительная часть членов которой — совершеннолетние — была расстреляна. Ему

было семнадцать лет. Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за

столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем‑нибудь тяжёлым

и на этом покончить беседу. Наконец, Бурун поднял голову, пристально

глянул в мои глаза и сказал медленно, подчёркивая каждое слово, еле‑еле

сдерживая рыдания: — Я… больше… никогда… красть не

буду. — Врёшь! Ты это уже обещал комиссии. — То комиссии, а то — вам! Накажите,

как хотите, только не выгоняйте из колонии. — А что для тебя в колонии

интересно? — Мне здесь нравится. Здесь

занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что всегда жрать хочется. — Ну, хорошо. Отсидишь три дня под

замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать! — Хорошо. Трое суток отсидел Бурун в маленькой

комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки.

Запирать его я не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения

выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на

второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо

отказаться, но я заорал на него: — Какого чёрта, ломаться ещё будешь! Он улыбнулся, передёрнул плечами и взялся

за ложку. Бурун сдержал слово: он никогда потом

ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте. |

|

||||

|

|

5. Дела государственного значения

В то время когда наши колонисты почти

безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые

к нему относились сугубо внимательно. Главные из этих сил располагались на

большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда на этой дороге кто‑нибудь

не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза,

грабители без лишних разговор запускали свободные от обрезов руки за пазухи

жён, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали

кнутовищами по холявам и удивлялись: — Кто ж его знал? Прятали гроши в

самое верное место, жинкам за пазуху, а они — смотри! — за пазуху и

полезли. Такое, так сказать, коллективное

ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и

простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и

выразительно описывали нам происшествие. Я собирал свою армию, вооружал её

дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали

по лесу. Но только один раз наши поиски увенчались успехом: в полуверсте от

дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики

хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них всё-таки

удалось схватить и привести в колонию. У него ни нашлось ни обреза, ни

награбленного, и он отрицал всё на свете. Переданный нами в губрозыск, он

оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся

шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена

благодарность. Но и после этого грабежи на большой

дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых»

ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и

находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги,

в кустах — мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасно

утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока

прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колонистскую жизнь

вытаращенными глазами. Колонисты ко всем этим явлениям

относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял

снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на

палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну.

Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот‑вот

в колонию ворвётся грабительская шайка и начнётся резня. Особенно перепуганы

были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить. В конце февраля наша подвода, ползущая

обычно с обычной скоростью из города с кое‑каким добром, была

остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и

сахарный песок, — вещи, почему‑то грабителей не соблазнившие. У

Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство

вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по

голове, он свалился в снег и пролежал в нём, пока грабители не скрылись. Гуд,

всё время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в

колонию, и Калина Иванович, и Гуд разразились длинными рассказами. Калина

Иванович описывал события в красках драматических, Гуд — в красках

комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать

навстречу нашей подводе отряд колонистов. Мы так и делали в течение двух лет. Эти

походы на дорогу назывались у нас по‑военному: «Занять дорогу». Отправлялись человек десять. Иногда и я

входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить

всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым. Только Задоров

получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих

лохмотьев. Дежурство по большой дороге было очень

интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по

всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию.

Хлопцы мёрзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи

друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению

запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и

молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного

вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и

демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы

останавливались у самого моста и ожидали новых путников. При мне колонисты никогда не хулиганили и

не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро

даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге

обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер

отдавал всё же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения. Когда показывался наш малыш, мы его

встречали криком: — Стой! Руки вверх! Но Калина Иванович только улыбался и с

особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки

хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная

формула: — Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и

выкрэсав. Наш отряд постепенно сворачивался за

Малышом и весёлой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о

разных продовольственных новостях. Этой же зимою мы приступили и к другим

операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию

приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим

штатом не управляется. Охрана государственного леса очень

подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу

и, наконец, приносила значительные выгоды. Ночь. Скоро утро, но ещё совершенно

темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся

сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова. — В чём дело? — Антон Семёнович, в лесу рубят! Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру

револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители

ночных похождений — Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо

безгрешное. Бурун забирает у меня из рук двустволку,

и мы входим в лес. — Где? — А вот послушайте… Останавливаемся. Сначала я ничего не

слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и

звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперёд, наклоняемся,

ветки молодых сосен царапают наши лица, сдёргивают с моего носа очки и

обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прерываются, мы теряем

направление и терпеливо ждём. Вот они опять ожили, уже громче и ближе. Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы

не спугнуть вора. Бурун по‑медвежьи ловко переваливается, за ним

семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я. Наконец мы у цели. Притаились за сосновым

стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания — подпоясанная

фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова

рубит. Мы от неё шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку дулом вверх,

смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился со мной и шепчет, повисая на

моём плече: — Можно? Уже можно? Я киваю головой. Шелапутин дёргает Буруна

за рукав. Выстрел гремит, как страшный взрыв, и

далеко раскатывается по лесу. Человек с топором рефлексивно присел.

Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в

его руках. Бурун весело приветствует: — А‑а, Мусий Карпович, доброго

ранку! Он треплет Мусия Карповича по плечу, но

Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой

дрожью и для чего‑то стряхивает снег с левого рукава. Я спрашиваю: — Конь далеко? Мусий Карпович по‑прежнему молчит,

отвечает за него Бурун: — Да вон же и конь!.. Эй, кто там!

Заворачивай! Только теперь я различаю в сосновом

переплёте лошадиную морду и дугу. Бурун берёт Мусия Карповича под руку: — Пожалуйте, Мусий Карпович, в

карету скорой помощи. Мусий Карпович, наконец, начинает

подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и

шепчет, ни на кого не глядя: — Ох, ты ж, боже мой!.. Мы направляемся к саням. Так называемые «рижнати» — сани медленно

разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу.

На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в

огромной шапке и сапогах. Он всё время сморкает носом и вообще расстроен.

Молчим. При выезде на опушку леса Бурун берёт

вожжи из рук хлопца. — Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як

бы с грузом, так туды, а коли з батьком, так ось куды… — На колонию? — спрашивает

хлопец, но Бурун уже не отдаёт ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу

дорогу. Начинает светать. Мусий Карпович вдруг через руку Буруна

останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку. — Антон Семёнович, отпустите! Первый

раз… Дров нэма… Отпустите! Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей,

но коня не погоняет, ждёт, что я скажу. — Э, нет, Мусий Карпович, —

говорю я, — так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете,

государственное. — И не в первый раз вовсе, —

серебряным альтом встречает рассвет Шелапутин. — Не первый раз, а

третий: один раз ваш Василь поймался, а другой… Бурун перебивает музыку серебряного альта

хриплым баритоном: — Чего тут будем стоять? А ты,

Андрию, лети домой, твоё дело маленькое. Скажешь матери, что батько

засыпался. Пускай передачу готовит. Андрей в испуге сваливается с саней и

летит к хутору. Мы трогаем дальше. При вьезде в колонию нас встречает группа

хлопцев. — О! А мы думали, что вас там

поубивали, хотели на выручку. Бурун смеётся: — Операция прошла с

головокружительным успехом. В моей комнате собирается толпа. Мусий

Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун — на окне, с ружьем,

Шелапутин шёпотом рассказывает товарищам жуткую историю ночной тревоги. Двое

рябят сидят на моей постели, остальные — на скамьях, внимательно наблюдают

процедуру составления акта. Акт пишется с душераздирающими

подробностями. — Земли у вас двенадцать десятин?

Коней трое? — Та яки там кони? — стонет

Мусий Карпович. — Там же лошичка… два роки тилько… — Трое, трое, — поддерживает

Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу. Я пишу дальше: — «…в отрубе шесть вершков…» Мусий Карпович протягивает руки: — Ну что вы, бог с вами, Антон

Семёнович! Де ж там шесть? Там же и четырекх нэма. Шелапутин вдруг отрывается от

повествования шёпотом, показывает руками нечто, равное полуметру, и нахально

смеётся в глаза Мусию Карповичу: — Вот такое? Вот такое? Правда? Мусий Карпович отмахивается от его улыбки

и покорно следит за моей ручкой. Акт готов. Мусий Карпович обиженно подаёт

мне руку на прощанье и протягивает руку Буруну, как самому старшему. — Напрасно вы это, хлопцы, делаете:

всем жить нужно. Бурун перед ним расшаркивается: — Нет, отчего же, всегда рады

помочь… — Вдруг он вспоминает: — Да, Антон Семёнович, а как же дерево? — Мы задумываемся. Действительно,

дерево почти срублено, завтра его всё равно дорубят и украдут. Бурун не

ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает

вконец расстроенному Мусию Карповичу: — Коня приведём, не беспокойтесь.

Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Верёвка там есть, Мусий

Карпович? — До рижна (колышек на краю саней)

привязана. Все расходятся. Через час в колонию

привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в

пользу нашей колонии остаётся топор. Много воды утечёт в нашей жизни, а во

время взаимных хозяйственных расчётов долго ещё будут говорить колонисты: — Было три топора. Я тебе давал три

топора. Два есть, а третий где? — Какой «третий»? — Какой? А Мусия Карповича, что

тогда отобрали. Не столько моральные убеждения и гнев,

сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки

хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и

фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых

случаях, сбивались в единое целое, чему имя — колония Горького. |

|

||||

|

|

6. Завоевание железного бака.

Между тем наша колония понемногу начала

развивать свою материальную историю. Бедность, доведённая до последних

пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя

наш тридцатипятилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие

сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное

направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем,

настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в

воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того,

голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы

доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы не ездили, а мучились

с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных

угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался. Наконец, для сельского хозяйства не

годилась сама почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре

перекатывался дюнами. И сейчас я не вполне понимаю, каким

образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая, тем не

менее, поставила нас на ноги. Началось с анекдота. Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили

ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в

пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни

разу не приходилось. Сговорившись с двумя нашими соседями‑хуторянами,

мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по

рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили «поплывэ чи не

поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили

внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замёрзшей речки. Перебравшись через лед и поднявшись по какой‑то

аллейке в горку, мы очутились в мёртвом царстве. До десятка больших и

маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находилось в

развалинах. Все они были равны в своём разрушении: на местах печей лежали

кучи кирпича и глины, запорошенные снегом: полы, двери, окна, лестницы

исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах

разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались

только две продольные кирпичные стены, а над ними печально и глупо торчал в

небе прекрасный, как будто только что окрашенный, железный бак. Он один во

всём имении производил впечатление чего‑то живого, всё остальное

казалось уже трупом. Но труп был богатый: в сторонке высился

двухэтажный дом, новый, ещё не облицованный, с претензией на стиль. В его

комнатах, высоких и просторных, ещё сохранились лепные потолки и мраморные

подоконники. В другом конце двора — новенькая конюшня пустотелого бетона.

Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью

постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей,

стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный

организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в

полном расцвете сил и здоровья. Калина Иванович только крякал, глядя на

всё это богатство: — Ты ж глянь, что тут делается: тут

тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!.. Речка окружала имение с трёх сторон,

обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к

реке тремя террасами: на верхней — вишни, на второй — яблони, на нижней —

целые плантации чёрной смородины. На дворе работала большая пятиэтажная

мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям

Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оставив свои дома наполненными

добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда

же переходили и дома. Калина Иванович разразился целой речью: — Дикари, ты понимаешь, мерзавцы,

адиоты! Тут вам такое добро — палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди,

хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму сокирою бьёшь. А

почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того — нарубить дров…

Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь,

никакая революция ему не поможет… Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы

проклятые!.. Ну, что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ, —

обратился Калина Иванович к одному из мельничьих, — а от кого это

зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Всё

равно ж он тут пропадёт без последствий. — Бачок тот? А чёрт его знает! Тут

сельсовет распоряжается… — Ага! Ну, это хорошо, — сказал

Калина Иванович и мы отправились домой. На обратном пути, шагая по накатанной

предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался: как

хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на

чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню. Утром, отправляясь снова на рубку, Калина

Иванович взял меня за пуговицу: — Напиши, голубчик, бумажку, этим

самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет

баня… Чтобы доставить удовольствие Калине

Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился

взбешенный: — Вот паразиты! Они смотрят только теорехтически,

а не прахтически. Говорят, бак этот самый — чтоб им пусто было! —

государственная собственность. Ты видел таких адиотов? Напиши, я поеду в

волисполком. — Куда ты поедешь? Это же двадцать

верст. На чём ты поедешь? — А тут один человечек собирается,

так я с ним и прокачусь. Проект Калины Ивановича строить баню

очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил. — Давайте как‑нибудь без бака

этого. Можно деревянный устроить. — Эх, ничего ты не понимаешь! Люди

делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с

мясом вырву… — А на чём вы его довезёте? На

Малыше? — Довезём! Было б корыто, а свиньи

будут. Из волисполкома Калина Иванович

возвратился ещё злее и забыл все слова, кроме ругательных. Целую неделю он, под хохот колонистов,

ходил вокруг меня и клянчил: — Напиши бумажку в уисполком. — Отстань, Калина Иванович, есть

другие дела, важнее твоего бака. — Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе

бумаги жалко, чи што? Напиши, — вот увидишь, привезу бак. И эту бумажку я написал Калине Ивановичу.

Засовывая её в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся: — Не может того быть, чтобы такой

закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время. Из уисполкома Калина Иванович приехал

поздно вечером и даже не зашёл ни ко мне, ни в спальню. Только наутро он

пришёл в мою комнату и был надменно‑холоден, аристократически подобран

и смотрел через окно в какую‑то далёкую даль. — Ничего не выйдет, — сказал он

сухо, протягивая мне бумажку. Поперёк нашего обстоятельного текста на

ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного

безапелляционно: «О т к а з а т ь». Калина Иванович страдал длительно и

страстно. Недели на две исчезло куда‑то его милое старческое оживление. В ближайший воскресный день, когда уже

здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят

пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое‑какие тёплые вещи, и

мы отправились… в имение Трепке. — А не устроить ли нам здесь нашу

колонию? — задумался я вслух. — Где «здесь»? — Да вот в этих домах. — Так как же? Тут же нельзя жить… — Отремонтируем. Задоров залился смехом и пошёл штопором

по двору. — У нас вот ещё три дома не

отремонтированы. Всю зиму не могли собраться. — Ну, хорошо, а если всё-таки отремонтировать? — О, тут была б колония! Речка ж и

сад, и мельница. Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь